ネットでは、ネックレス、ピアス、指輪などのたくさんのダイヤ製品が販売されています。

ネットで宝石が売れるのかと疑問に思われるでしょうが、売れるんです。

ダイヤだけは。

ルビーやエメラルドなどの色石は難しいですが、ダイヤには価値を測る4C評価があり、これを見るだけでダイヤが輝くかどうかが一目でわかります。

それゆえ、いいダイヤ、悪いダイヤの判別が容易にできるのです。

こちらのページでは、ダイヤの判別に関係する「輝き」について、その仕組みを詳しく解説させて頂きます。

ダイヤの輝きは光の反射

言うまでもなく、ダイヤの命である「輝き」は光の反射によって起こります。

ダイヤに入射した光はダイヤ内で反射され、再び外に放たれる。

これがダイヤの輝く仕組みです。

ではなぜあんなに強く輝くのか?

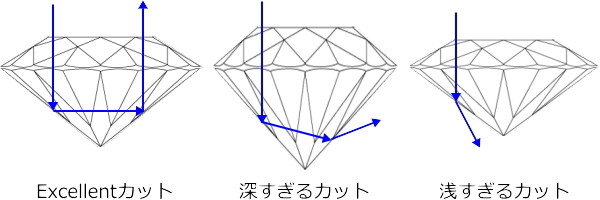

それはダイヤが一番輝くカット法、ラウンドブリリアントカットが施されているからです。

このカット法は17世紀に発明されたといわれていますが、ダイヤの屈折率と光の反射を計算して、ダイヤモンドが一番輝く形(プロポーション)が創られました。

しかしプロポーションもちょっとでも狂えば、ダイヤの輝きが劣ることになります。

Excellentカットされたダイヤに光が入射すると、光はダイヤ内で全反射され再びダイヤ外へ放たれます。しかしカットが深すぎたり浅すぎた場合、光は全反射せずダイヤ底部より漏れ輝きが劣ることになるのです。

このようにダイヤのカットは微妙な世界で、ちょっとの狂いでダイヤを輝かせたりそうでなかったりするわけです。

ではなぜExcellentカットされたダイヤは、光を漏らさないのでしょうか?

それはダイヤの屈折率が関係してきます。

ダイヤの屈折率の高さが光を漏らさない

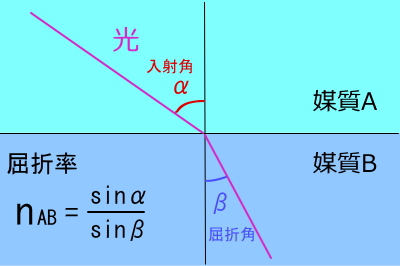

屈折率とは、空気中の光の伝播速度を物質中の光の伝播速度で割った値をいいます。

わかりやすくイラストで説明しますと、媒質Aの空気中から放たれた光が、媒質Bの水中に入りますと光の速度は落ち、光の方向も変化します。

この時、光が入った角度を入射角、水中で折れ曲がった光の角度を屈折角といいます。

これを屈折の法則に当てはめれば、空気に対する水の屈折率が求められるわけですが、ダイヤモンドはこの屈折率が異常に高いのです。

水の屈折率は1.3330。

ガラスの屈折率は1.4585に対し、

ダイヤモンドは2.4195もあるのです。

では屈折率が高ければどういうことが起きるのでしょう。

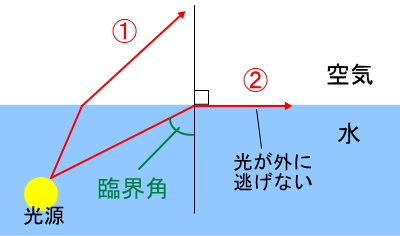

これもわかりやすくイラストを使い、水と空気を例にとって説明します。

光源を水の中に置き、そこから光を放射してその行方を見ていきましょう。

放たれた光は水中から空気へと進みますが、媒質が異なるため、空気中に出ると光は屈折します。(①の場合)

水面に対して光源はほぼ真下にあるので光はこういう方向に進みますが、これがもし光源から離れたところの水面ではどうでしょう。

②のように、光は水中から出られず、そのまま水中に反射されることになるのです。

この角度を臨界角といいます。

先ほどダイヤモンドは屈折率が異常に高いと申し上げましたが、屈折率が高いということは臨界角が狭いということになり、それだけ光を逃がしにくいということになるのです。

ダイヤモンドは屈折率が高く、そのため臨界角は非常に狭くなっているためダイヤに入射した光は外に漏れにくく、反射を繰り返して再びダイヤ上部より放たれることになります。

この屈折率の高さを利用して、ダイヤが一番輝くように作られたのがラウンドブリリアントカットというわけです。

ラウンドブリリアントカットされたダイヤの輝きは、ダイヤの屈折率が大きく関係しており、ダイヤモンドだからこそ輝くものであって、屈折率が異なるガラスや水晶ではあのような輝きを放つことは不可能なのです。

まとめ

私が宝石学で学んだことを記述させて頂きました。

ご参考になりましたでしょうか。

この記事を読まれて、ダイヤモンドはつくづくカットが重要だとおわかり頂けたと思います。最後までお読み頂き、真に有難うございました。